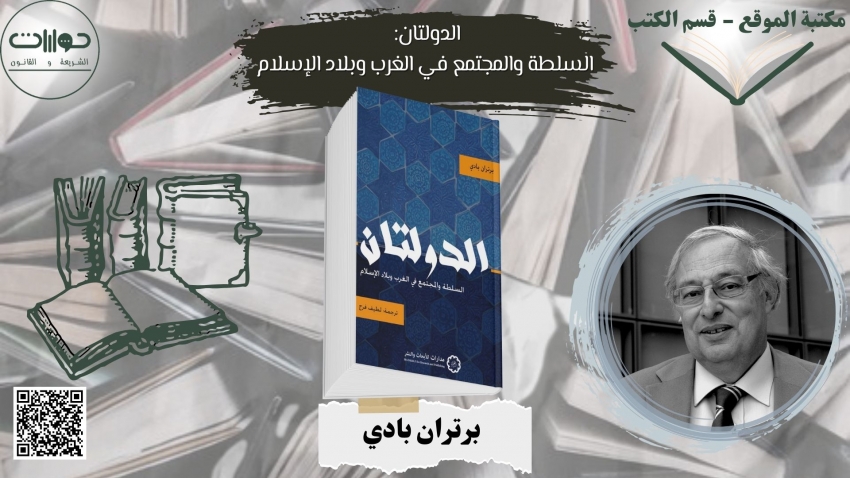

صدرت كتاب "الدولتان: السلطة والمجتمع في الغرب وبلاد الإسلام" للمفكر الفرنسي برتران بادي·، عام 1996 عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء، أما الترجمة العربية للكتاب، فقد صدرت عام 2017 عن دار مدارات للأبحاث والنشر، بترجمة لطيف فرج.

يتناول الكتاب مقارنة بين تطور الدولة في الغرب والدولة في العالم الإسلامي، مسلطًا الضوء على الفروق التاريخية والاجتماعية والسياسية بين النموذجين. ويهدف إلى تقديم فهم أعمق لتطور الدولة والسلطة في السياقات المختلفة، مع التركيز على التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في تبني نموذج الدولة الحديثة.

وقد أفصحت دار "مدارات" عما يمكن اعتباره سببًا لإقدامها على إعادة نشر الكتاب حين ذكرت في غلافه الأخير ما يأتي:

عقب اندلاع الانتفاضات العربية وصعود الإسلاميين إلى السلطة في عدد من البلدان العربية. تصاعد الجدل حول طبيعة الدولة في الإسلام بالمقارنة مع نظيرتها في الغرب الحديث، وواجهت الفرضيات التقليدية التي تنظر إلى التغيير السياسي في بلاد الإسلام وفي كل مكان خارج الغرب، باعتباره تقليدًا لنموذج مقتبس عن المجتمعات الصناعية الغربية، أزمة كبيرة؛ إذ وضع الصعود إلى سدة الحكم الإسلاميين أمام تحديات جسيمة تتعلق بتصوراتهم النظرية السابقة عن طبيعة الحكم والسياسة في الدولة الحديثة، وقد كان هذا الكتاب من أوائل الكتب التي حاولت الخروج من أسر تلك النظرة الاستشرافية التقليدية للدولة في الإسلام، محاولاً الإبانة عن أوجه الاختلاف الأساسية بينها وبين الدولة الحديثة في الغرب من خلال أدوات علم الاجتماع التاريخي. إن كتاب ''الدولتان'' يهدف إلى سد ثغرة ضخمة في معرفتنا بتاريخ الأفكار السياسية في التاريخ الإسلامي والغرب الحديث مما يسهم في إثراء النقاش السائد حاليا حول مسائل الدولة والسياسة والحكم في عالمنا العربي والإسلامي المعاصر.

ومما جاء في خاتمة هذا الكتاب:

يثير التحديث السياسي الحيرة والارتباك بسبب تعدد مستويات تحليله التي يجدر إجراؤها. وبما أنه إحدى أكبر مجازفات هذا القرن، فإنه يبدو عالميًا وشاملاً، ويغذيه منطق نظام عالمي خاضع إلى نفس الضرورات، وإلى نفس القواعد المستمدة بخاصة من بنيان مجتمع صناعي. وبالرغم من أن هذا البنيان قد يكون غير متماثل، إلا أنه يستلزم تعميم عدد كبير من تقنيات الحكم. ولكن حين ندرس التحديث كممارسة سياسية، نجده أكثر التباسًا مما كان: وقد أصبح بفضل وسائل متنوعة كالهيمنة أو التيارات الثقافية، أو عمل المشاركين في السلطة -بطريقة صنعه الغربية– مرجعًا مشتركًا لعمليات البنيان السياسي عبر العالم. وبالرغم من أن الطريق الحديث via moderna الغربي يلهم في خارج الغرب غالبية الخطابات التي تنتسب في الواقع إلى الدولة وإلى الديموقراطية أو الأمة، وبالرغم من توجيهه لتكون هياكل سياسية تحمل طابع النموذج البيروقراطي بوضوح، وتتسم بالتفاعل المطرد السلطة والمجتمع، أو بالتعبئة الحزبية، فإنه يتم تعديل هذا الطريق، وتغيير اتجاهه وزيادة إثرائه بفضل ابتكارات المجتمعات المنتمية لثقافات أخرى.

إن الطابع العالمي للتحديث السياسي حقيقة لا جدال فيها، وظاهرة يمكن ملاحظتها في الواقع، ولكن ليست له قيمة معيارية حتى في حالة تعديله وتكييفه. إن تحقيق هذا التحديث الذي لا ينفصم عن أنواع الهيمنة -ثقافية أو اقتصادية أو سياسية- هو أيضًا مصدر للمعوقات وللتوترات وللإخفاقات. وبما أنه في جوهره ذاته متضاد سمات العالم الإسلامي الثقافية، بل مع بعض مظاهرة مجتمعاته، فإنه يحدث أثرًا سلبيًا بفرض التزامن الإجباري بين عالمين يتميز كل منهما بتاريخه الخاص، وبتأثره بمشاكل خاصة في عصور معنية. ويعبر التحديث السياسي الغربي من خلال إيقاع ابتكاره، عن تعاقب تحديات اضطر ابتكار الحيز السياسي في أوروبا الغربية إلى مواجهتها. وتتمثل هذه التحديات والمواجهات في: أزمة الإقطاع، وتذويب الروابط الجماعية، وقيام مؤسسات للمجالات الاجتماعية المستقلة، والتوازن بين السلطات الدينية والسياسية، وتكوين طبقات اجتماعية... إن نقل هذا التحديث إلى مكان آخر يُخضع شروط فاعليته للفكرة الوهمية بأن نفس هذه المشاكل قائمة في كل مكان بنفس الترتيب، بالإضافة إلى استبعاد أية مشاكل أخرى.

ويتمخض هذا الاستيراد الاجباري عن آثار عديد تؤثر، مع غيرها من العوامل على الأحداث السياسية الساخنة الجارية في العالم الإسلامي. أولاً الإحباطات والنتائج المخيَّبة المترتبة على التوفيق والتكييف غير البارعين مثل: الإفراط في نمو البيروقراطية، الطابع "الأبوي" لنظام الدولة (من المفهوم، كما سبق ورأينا، أن لهذه الدولة معنى مختلف في الغرب). ومن مظاهر هذا النظام الأساسية حدوث فورات استبدادية واتخاذ سياسات اقتصادية ذات طبيعة متناقضة؛ وليس هذا بكل شيء، فالقائمة ليست مستفيضة. بالإضافة إلى ذلك فإنه تظهر على الجانب الآخر منازعات مقلقة في شكلها وفي وضعها، لا سيما أنها تنتزع لنفسها الشرعية المطلقة؛ وهكذا تنتصب المنازعة كمسرح سياسي حقيقي، وتطالب بالتوحد الوثيق مع المجموع الاجتماعي، في مواجهة مسرح سياسي رسمي لا يمنحه طابعه المصطنع أي حق ولا يبشره بأية صيرورة أو دوام. وهكذا تنطوي مفارقة التحديث على نتيجة محيّرة، تضع المنازعة في مستوى أعلى من السلطة في سلسلة مراتب الشرعية، مما يضعف السلطة، ويؤدي إلى عدم فاعليتها، بل إلى استهلاك مواردها الضعيفة في الحماية الهشّة والجزعة لمؤسساتها ولفاعليها، مع المخاطرة بعرقلة ضرورة التنمية الملحة أو بمحاولات تدعيم الحرية.

والأثر الأخير، ولعله الأكثر خطورة في الأمد الطويل، هو الصعوبة البالغة في قيام خيال العناصر الاجتماعية الفاعلة بتشكيل طوبيا جديدة تستطيع دفع الإمكانيات إلى ما هو أبعد من التكييف والتوفيق، للوصول إلى تحقيق نماذج تنمية مبتكرة. أما الطوبيا الجديدة المستمدة بخاصة من الراديكالية الإسلامية، والمتسمة بوضوح بقوة شحنتها التنازعية، فإنها تجد صعوبة كبيرة في تكوين نموذج للدولة وفي تجاوز مرحلة "الثورة الدائمة". ولأن هذه المنازعة تجد نفسها معوّقة بسبب مسألة الشرعية، فإنها لا تنجح دائمًا وبصفة كاملة في الانفصال عن الرؤية الإحيائية الخاصة بالعودة إلى العصر الذهبي، وبذلك تعطي بلا قصد مصداقية للفكرة المسبقة والمغالى فيها والقائلة بأن الخيار الذي يواجه المجتمعات في العالم الإسلامي يتحدد في المفاضلة بين تقليد التحديث، وبين المخاطرة بالاضطرار إلى البقاء خارجه.

ويضاف إلى هذا الخيار بديل آخر، لكنه مروع أيضًا بسبب تبسيطيته المفرطة، وهو يدفع عالم الاجتماع إلى الخيار بين الاحتفاء بالنزعة التنموية developpementalisme، أو بالنزعة الثقافية culturalisme. لقد ارتكب المذهب خطأ حين اعتبر التقليد طبيعيًا وسليمًا، ثم عند إفراطه في استخدام حجة التأخر أو عدم التأهب لتبرير فشله أو أضراره. وتستند النزعة الثقافية إلى تبسيطية مماثلة، وذلك بمقابلة فشل الممارسات بدوام وصدق الهويات، متعللة بالوهم بأنه يكفي إحياء «الأصالة» لكي يتم التصدي لجميع التحديات.

من المؤكد أن العناصر الفاعلة ذاتها قد خضعت أكثر من مرة لهذه الرؤى المتكاسلة، فقد اغترف الحكام من حجة التنمية أثناء بحثهم عن الشرعية، كما سعى المنازعون لدى النزعة الثقافية للحصول على مغزى لتاريخهم. ومع ذلك فإنه بالإضافة إلى فشل هذه الأوهام، نجد الممارسات الحقيقية تتجه فعلاً نحو الانفصال عنها: إذ تبتعد النماذج المقامة شيئًا فشيئًا عن التقليد الواهن نتيجة لكثرة التجارب المتراكمة؛ أما خطاب المنازعة؛ فإنه لم يعد مجرد إحياء، وذلك وفقًا لما تظهره الراديكالية الإسلامية في اتجاهاتها الراهنة. إذا كانت آفاق هذه الرؤى لا تزال في حالة الاحتمالات الكامنة، وكان تطبيقها يؤدي إلى العراقيل التي سبق لنا ذكرها فهما أمران لا يجعلاننا بأي حال ننغلق داخل هذه الخيارات الزائفة: أليست العراقيل الواضحة حاليًا هي ذاتها ثمرة لتاريخ؟ لعله سيتم تجاوز هذه العراقيل على الأمد المتوسط، مما يمنح العمل قدرته الخلاقة والتجديدية: وهذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه التحليل، بل وبلا جدال الممارسة أيضًا، وذلك بعيدًا عن قصر نظر المفاهيم والنظريات المكرسة.

محتويات الكتاب:

الجزء الأول: تأملات في الحداثة

الفصل الأول: تضادات فعاليتين ثقافيتين.

- منابع الحداثة الغربية في القرون الوسطى.

- ابتداع حيز سياسي مستقل.

- الجماعة والفرد.

- منابع المدينة الإسلامية في القرون الوسطى.

الفصل الثاني: الهيمنة التدريجية للتحديث السياسي الغربي.

- التحديث السياسي الغربي بين الوحدة والتعدد.

- التحديث والتمثيل في البنيان الإنجليزي للحيز السياسي.

- عند حدود الشرق: المسيحية الشرقية ومأثور القيصر - الكاهن.

- الدولة، والإصلاح، والإصلاح المضاد

- الإسلام والتحديث.

- بصحبة الغرب.

- مناقضة الغرب.

- داخل الغرب أم خارج الغرب

الفصل الثالث: هل يوجد علم اجتماع سياسي عالمي؟

الجزء الثاني: تنوع صيغ التطور السياسي

الفصل الرابع: إستراتيجية بناء الدولة.

- نشوء الدولة وإستراتيجيات العناصر الفاعلة.

- نمو الدولة.

- نمو الدولة والتحديث.

الفصل الخامس: أي تحديث إسلامي؟

- الخروج من النظام التقليدي

- التغلغل في النظام الاجتماعي.

الفصل السادس: هل هناك تحديث غير التحديث الغربي؟

- التحديث المحافظ

- التحديث الثوري.

- التحديث المضاد.

الجزء الثالث: نموذجان للمنازعة السياسية:

الفصل السابع: المنازعة السياسية.

- الدولة كوسيلة للترابط الاجتماعي

- ثقافة الفتنة وثقافة المطالبة.

- تواترات المنازعة – الفتنة: من المحتمل إلى القائم واقعيًا.

الفصل الثامن: المنازعة وتجدد البنيان السياسي في العالم الإسلامي.

- تجدد الحياة السياسية.

- نحو طوبيا سياسية جديدة؟

- هل يتم الاهتداء إلى التحديث من جديد؟

خاتمة.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

- ولد برتران بادي في 14 مايو 1954م، وهو باحث فرنسي، أستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس، وأستاذ باحث في مركز الدراسات والأبحاث الدولية، ويعتبر أحد المهتمّين عن قرب بالثورات العربية وبقضايا الشرق الأوسط عمومًا، له العديد من المؤلفات منها: سوسيولوجيا ماكس فيبر، الدولتان: السلطة والمجتمع في الغرب وفي دار الإسلام، عالم بلا سيادة- الدولة بين المراوغة والمسئولية (2001)، السياسة المقارنة (بالاشتراك مع غي هيرمت)، أوضاع العالم 2013- حقائق القادة والأسباب الحقيقية للتوترات في العالم (بالاشتراك مع دومينيك فيدال) ... الخ.