مقدمة:

حين شرعت في إعداد رسالتي لنيل درجة الدكتوراه عن موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية المقررة لذلك، فوجئت بكم كبير من السجالات والانقسامات حول مصطلحات ومفاهيم وقضايا ومسائل كنت أظنها محسومة ولا خلاف كبير حولها، مثل: مصطلح "الشريعة الإسلامية" المراد تطبيقها، ومفهوم "تطبيق الشريعة الإسلامية"، وكون الشريعة الإسلامية ظلت هي السائدة في مصر منذ فتحها على يد الصحابي عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، وحتى إحلال القانون الوضعي محل الشريعة على يد الاحتلال الإنجليزي، ومثل أن هذا الإحلال وجد رفضا ومقاومة من المصريين، وأنهم لا يزالون يحلمون بعودتها وريادتها من جديد... إلخ.

وقد وجدت كذلك سطحية كبيرة في فهم الشريعة الإسلامية، وفي النظر إلى أولويات تطبيقها، كما وجدت أن هناك من اختزلوا تلك الأولويات في الحدود الشرعية وحجاب المرأة وتحريم الربا، فركزوا على المطالبة بها، بينما واجههم آخرون ركزوا على رفضها، بل ولم يعترفوا بتلك الأحكام ودفعوا بـ "تاريخيتها"، أي بأنها كانت مخصصة لعصرها فقط، أو بالكثير حتى دخول الإنسان في عصر "الحداثة"، و"ما بعد الحداثة"، حيث أصبحت الشريعة غير ملائمة لعصرنا، ومن ثم فإن المطالبين باستعادة مرجعيتها "متخلفون" عن العصر!

لاحظت كذلك أن البعض تصور القضية صراعًا -يستحيل إنهاؤه- بين الشريعة والقانون، ثم لمست كم جرى تسييس القضية برمتها من غالبية الأطراف المتصارعة، حتى باتت قضية "تطبيق الشريعة الإسلامية" مجرد شعار انتخابي يرفعه نادرًا مرشحو الدولة، وغالبًا جانب من قوى المعارضة، كما رأيت كيف أصبح كثير من الشباب ضحايا لهذا الصراع فتحولوا بدورهم إلى (جناة) في حق مجتمعاتهم من حيث أرادوا إصلاحه، فرفعوا راية العنف لإجبار الدولة على تطبيق شرع الله- من وجهة نظرهم!

وفي ظل هذه المتاهة -وأنا القانوني الباحث عن الحقيقة وراء إقصاء شريعة الإسلام عن مرجعية التشريع، وكيف تعود لها الريادة من جديد- كان من الطبيعي أن أبحث عن مرافئ لسفينتي التي أبحرت بها في خضم من العواصف والأنواء، وأنا لست بالخبير، بل مجرد شاب متحمس لدينه يريد أن يضع نفسه في خدمته، حتى رست بي هذه السفينة أخيرًا عند مدرسة ليست كسواها، تحمل هم الشريعة ولكنها لا تكره القانون، تحب الوطن ولا ترى في هذا تعارضا مع حبها للإسلام وأمته، تثق في الفقه الإسلامي ولكنها تسعى إلى (تجديده) لتغير حال المسلمين وتبدل وضعهم في العالم وانحداره، من رواد إلى ضحايا للاستعباد، فتدفع كل الهجمات "الحمقاء" التي تذهب بنا إلى (تبديده)، وتعلم أن السياسة هي من الدين بالضرورة، ولكنها ترفض أي محاولة للتوظيف السياسي الانتهازي لشريعته، كما ترفض المتاجرة بتلك القضية الحضارية وإخضاعها للأهواء السياسية.

هذه هي مدرسة "المنظور الحضاري" التي اتسعت نظرتها، لقضية تطبيق الشريعة، لترى فيها قضية دين وهوية، وأمة تحولت من الشهود الحضاري إلى خصم ضعيف يتلاعب به الجبابرة، ومن ثم أدركت أنها في حقيقتها قضية استقلال حضاري عن "احتلال قانوني" يعد جزءًا من احتلال أشمل، جثم على أراضي الأمة الإسلامية وعقلها وإرادتها.

وكان من حسن الحظ أن هذه المدرسة التي وضع أساسها كل من عبد الرحمن الكواكبي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا ومالك بن نبي وعلي شريعتي وآخرون، قد خلفت تلاميذًا نجباءً في مجال الشريعة والقانون، المجال الذي أبحث فيه، فإذا بي أجد أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي قبل الإشراف على رسالتي على الفور، والمستشار طارق البشري الذي كان بمثابة أب روحي ومرشد لي في مسيرتي حتى النهاية، ود. جمال الدين عطية الذي كان بمثابة المثال الذي يواجه الواقع البائس الذي ذكرته، ود. محمد سليم العوا الذي عرفتني كتاباته كيف أن النظام السياسي في الإسلام أوسع من مجرد دعوة لاستعادة الخلافة الإسلامية بشكلها التقليدي الذي كانت قد انتهت إليه وعليه.

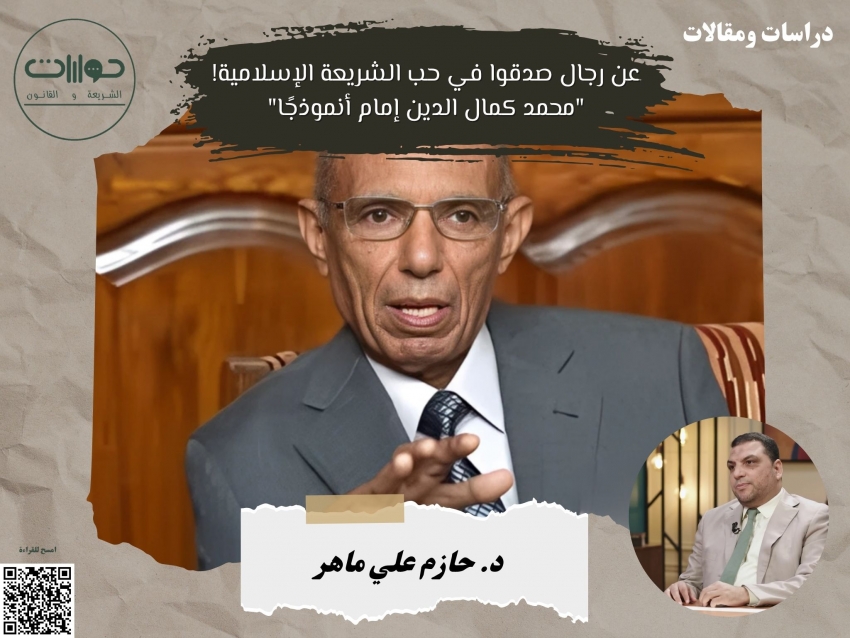

ثم كان لقائي مع علم آخر من أعلام هذه المدرسة، يحمل جيناتها نفسها، ويمتاز بالعقلية الراشدة ذاتها، غير أنه اختار سبيلا موسوعيًا امتاز به عن كل هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذين ذكرتهم، إنه أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام، رحمه الله، والذي رحل عن دنيانا منذ عدة شهور فقط (بالتحديد في الثامن من أكتوبر سنة 2020م).

وتلك هي الشخصية الكبيرة محل هذه الدراسة، والتي سنستعرض من خلالها ما اتصف به أعلام مدرسة المنظور الحضاري في مجال التشريع الإسلامي من سمات تميزها عن غيرها، مع التركيز على ما اختص به الدكتور محمد كمال إمام من صفات جعلت منها نموذجًا فاعلا يستحق التنويه والاحتذاء، لاسيما من المهتمين بقضية تحكيم الشريعة.

فمن هو الدكتور محمد كمال إمام؟ وما الصفات التي اتسم بها وجعلته من رواد الفقه المقارن في مصر والعالمين العربي والإسلامي؟

هذان هما السؤلان اللذان ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنهما.

أولًا: التعريف بالدكتور محمد كمال الدين إمام([1]):

اسمه بالكامل: محمد كمال الدين إمام نور الدين خليل، ولد في مدينة (إسنا) التي تتبع حاليًا محافظة قنا بجمهورية مصر العربية، بتاريخ: 20/4/1946م، وقد حصل على درجة الليسانس في الحقوق، من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ثم على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية الذي قدم فيه بحثًا بعنوان: "فكرة الحرب في الإسلام"، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، حيث قدم خلاله بحثًا بعنوان: "العرف الدستوري ما بين الشريعة والقانون"، وبعد ذلك حصل د. إمام على الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام ١٩٨٠م، في القانون المقارن، في موضوع: "أساس المسؤولية الجنائية- دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية".

وكانت باكورة أعمال د. محمد كمال الدين إمام الرائدة أنه كان من مؤسسي إذاعة القرآن الكريم في مصر، والتي تأسست عام 1963م، ثم حذت حذوها الكثير من الإذاعات الأخرى حول العالم، وسُميت بالاسم نفسه غالبًا، غير أن إذاعة القرآن الكريم المصرية ظلت هي الإذاعة الأكثر استماعًا على مستوى الإذاعات كلها في جميع دول العالم، وفق إحصاء الأمم المتحدة، وقد بدأ د. إمام العمل بها كأول مذيع على الهواء (أي مذيع مباشر)، حتى وصل إلى منصبي كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم والمدير التنفيذي بها.

وقد تولى د. إمام العديد من المناصب الأكاديمية، ومنها:

- أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1983م.

- أستاذ مساعد ورئيس قسم لشريعة الإسلامية بجامعة المنيا، عام 1992م.

- أستاذ مساعد ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة بيروت العربية، عام 1994م.

- أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

- أستاذ متفرغ بكلية الحقوق الإسلامية عام 2006م، حتى وفاته عام 2020م.

وأشرف خلال توليه تلك المناصب الأكاديمية على أكثر من خمسين رسالة دكتوراه وماجستير في جامعات: الإمام محمد بن سعود، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة بيروت، وناقش عشرات الرسائل في أغلب جامعات مصر، كما قام بتحكيم عدد من أعمال الترقية لدرجة أستاذ في مصر، والسعودية، والكويت، والأردن.

وقام د. إمام بالعديد من المهام العلمية الأخرى عبر عضويته في العديد من اللجان والمجالس والمراكز البحثية حول العالم، ومن ذلك أنه كان عضوًا في:

- اللجنة القومية للإصلاح التشريعي بجمهورية مصر العربية.

- المجالس العلمية بالمعهد العالي للدعوة والإعلام بالرياض عام 1983م.

- مجلس إدارة مركز الحوار بالأزهر الشريف.

- اللجنة الاستشارية للمجلة العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود 2009م.

- اللجنة الاستشارية لمجلة دار الإفتاء المصرية.

- اللجنة الاستشارية لمجلة دور الإفتاء بالعالم.

- مجلس إدارة مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية (في لندن).

فضلا عن تولي د. إمام لعدد من المناصب الأخرى في الأزهر الشريف، ومنها أنه كان المستشار القانوني لجامعة الأزهر (2007-2008م)، ومستشارًا لشيخ الأزهر (الإمام الأكبر أحمد الطيب حفظه الله)، كما أنه اختير كبيرًا لخبراء (مكتبة الإسكندرية) لمشروعات النهضة، ومديرًا لتحرير مجلة المسلم المعاصر لمدة تزيد على عشرين عامًا، ثم رئيسًا لتحرير المجلة نفسها من عام 2017م حتى وفاته رحمه الله.

وشارك الدكتور إمام في عدد كبير من المؤتمرات العلمية في العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، منها في السعودية: مؤتمرات رابطة العالم الإسلامية ومؤتمرات وزارة الحج، ومؤتمرات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومنها في أوروبا: مؤتمر القمة لحوار الأديان بنيويورك، ومؤتمرات الفاتيكان لحوار الأديان.

وله -رحمة الله عليه- أكثر من أربعين كتابًا، منها([2]):

- الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، (في عشر مجلدات)، تُرجم إلى الأوردية، ويترجم إلى الإنجليزية.

- مآلات الأفعال في المصطلح المقاصدي 2006م.

- المصلحة في المصطلح المقاصدي 2008م.

- أصول الفقه الإسلامي، بيروت، 1994م.

- التطليق لعدم الاتفاق، القاهرة، 2005م.

- الحرب والسلام في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1972م.

- النظرة الإسلامية للإعلام، القاهرة، 1981م.

- أحكام الأسرة في الإسلام، القاهرة، 1995م.

- الوصايا والأوقاف قواعد ومقاصد، القاهرة، 1998م.

- المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1984م.

- الزواج دراسة قضائية وتشريعية، القاهرة، 1994م.

- الطلاق عند المسلمين، القاهرة، 1999م.

- العُرف الدستوري، القاهرة، 2001م.

- الإنسان والدولة، القاهرة، 1985م.

- هموم المثقفين في العالم الإسلامي، بيروت، 1986م.

- الأصول العامة للنظم السياسية، القاهرة، 1986م.

- نظرية الفقه في الإسلام، بيروت، 1998م.

- المقارنات والمقابلات نص ودراسة، بيروت، 2017م.

- تاريخ العقل الفقهي، القاهرة، 2010م.

- منهجية التقنين، القاهرة، 1995م.

- أصول الحسبة في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، القاهرة، 1985م.

- الدستور والسلطة، القاهرة، 1984م.

كما أن للدكتور محمد كمال الدين إمام أكثر من مائة بحث قدمت في مؤتمرات علمية عالمية، ونُشرت ضمن أبحاث تلك المؤتمرات باللغات: العربية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والإنجليزية.

وأخيرًا، فقد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التكريم من المؤسسات العلمية، والجامعات العربية والإسلامية، كان من أبرزها:

- جائزة الجامعة التشجيعية لجامعة الإسكندرية 1994م.

- جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2016م.

فضلا عن الجائزة الأهم، وهي حب الناس له واحترامهم لشخصه وفكره، والذي نرجو أن يكون شفاعة له وعلامة على رضا ربه -سبحانه وتعالى- عنه.

ثانيًا: بعض السمات التي تميز بها الدكتور أ. د. محمد كمال الدين إمام في حب الشريعة:

جلس الطالب (محمد كمال الدين إمام) في قاعة الدرس في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في شمال مصر، قادمًا من الصعيد (جنوب مصر) يترقب أول محاضرة له الكلية (عام 1963م)، وإذا بأستاذ مادة تاريخ القانون يدخل للمرة الأولى ويبدأ حديثه مباشرة عن الأنظمة القانونية التي "كانت في سالف العهد" ويذكر من ضمنها الشريعة الإسلامية، فإذا بالطالب ينتفض سائلًا أستاذه: "أليست شريعة الإسلام خالدة؟ متى أصبحت تاريخًا كالقانون الروماني سواءً بسواء؟"، فأمعن الأستاذ النظر في هذا الطالب الضئيل –جسدًا- الذي وجه له السؤال، ولكنه أجابه بهدوء: "يا بني، لم يقبل القرن العشرون إلا وشريعة القرآن بعيدة عن واقعنا التشريعي، في كل العالم الإسلامي، اللهم إلا في المملكة العربية السعودية حيث يسود مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفي اليمن حيث يسود مذهب الزيدي، وسكت قليلا ثم أردف: إنها محنة ولا شك يا بني، ولكنها الواقع الذي نعانيه"([3])!

ويبدو أن هذه كانت هي اللحظة الحاسمة التي حددت توجه هذا الطالب النحيل ليتحول إلى خادم دؤوب للشريعة الإسلامية، عزم على العمل على ألا تظل تلك الشريعة الرائدة ضمن أنظمة قانونية عفا عليها الزمن وباتت من التاريخ، إلا فيما يتعلق بالشعائر وحدها، فانطلق يدافع عن قيمها وأحكامها ومقاصدها وعللها، من تلك اللحظة حتى وفاته رحمه الله سنة 2020م، أي على مدى ما يقرب من خمسين عامً!

فإن التأريخ الصحيح لبدء د. إمام لمسيرته في خدمة الشريعة الإسلامية يبدأ من سؤاله المنزعج لأستاذه: "أليست شريعة الإسلام خالدة؟ متى أصبحت تاريخًا كالقانون الروماني سواءً بسواء"؟ لأن هذا كان هو الفعل الإيجابي الأول الذي قام به د. إمام نحو الشريعة الإسلامية، وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل ذهن كل طالب في كلية الحقوق، بل وكل مسلم يفهم معنى أن يكون مسلمًا؛ إذ كيف يتقبل المسلم الحق أن يتم الفصل بين شريعة الإسلام وعقيدته؟!

وهذا هو المؤشر الأول على رسالية العالِم، حين يتحول اهتمامه كله إلى تحقيق هدف واحد يظل يسعى إليه طوال حياته، لا يحيد عنه، سواء كان الهدف نبيلا أو غير ذلك، ولكنه في حالة د. إمام كان من أنبل الأهداف، وهو استعادة سيادة الشريعة الإسلامية وهيمنة أحكامها على ما عداها من أحكام وقواعد وضعها البشر على غير هدى من الإسلام، فحمل همّ هذه الرسالة منذ أول يوم وضع فيه أقدامه طالبًا في كلية الحقوق، حتى وفاته بعدها بما يقرب من ستين عامًا!

قد يحمل الإنسان هَمَّ رسالة ما (يتمنى) أن تتحقق، ولا يفكر أبدًا في السعي لتحقيقها، وحتى إذا قرر ذلك سرعان ما قد يتوقف عند أول عقبة تقف في طريقة، ولكن الدكتور محمد كمال الدين إمام لم يتوقف عن الكفاح منذ أن لمس أن شريعة القرآن تحولت إلى نظام "سالف" وأصبحنا نتحدث عنه بصيغة الماضي، فحمل الرسالة وأقدم على حمل الأمانة، وبدا ذلك من خلال اختياره الشريعة الإسلامية لتكون محل دراسته العليا، حيث قدم بحثين يتعلقان بالشريعة في دبلومي الشريعة الإسلامية والقانون العام، على النحو سالف الذكر، بينما اتجه في حياته العملية إلى العمل بإذاعة القرآن الكريم حيث لم تخل برامجه التي قدمها من الدفاع عن رسالته بالتمكين للإسلام ولشريعته، حيث يظهر ذلك من مجرد ذكر بعض عناوين تلك البرامج، مثل: "عيون التراث الإسلامي"، و"من فيض الإيمان"، و"قادة الفكر الإسلامي"، و"مأدبة الله"، وغيرها من البرامج المهمة.

وحين انتقل د. إمام إلى التدريس الجامعي كان يمكنه أن يكتفي بهذا القدر ويقتصر جهده على تنشئة أجيال من الطلبة تفهم الشريعة والفقه الآخذ عنها، ولكنه تحرك في كل اتجاه ممكن مكافحًا لأجل تحقيق رسالته، تأليفًا، ومحاضرًا، ومشاركًا في لجان التشريع، وفي الموسوعات الإسلامية، ونجمًا متألقًا في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالشريعة وبالثقافة الإسلامية عمومًا وبالحوار مع أهل الديانات الأخرى، وضيفًا في القنوات الفضائية، ومستشارًا لمؤسسات إسلامية رائدة في العالم الإسلامي، حتى توفى وهو مستشار لشيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى عمله الأكاديمي، ورئاسته لمجلة المسلم المعاصر، وغيرها من المناصب التي أشرت إليها من قبل، والتي لا يمكن أبدًا فصلها عن الرسالة التي اختار حمل همها والكفاح لأجلها منذ بدايات حياته وحتى وفاته!

- النظرة الحضارية لقضية تطبيق الشريعة:

وقع الكثيرون في فخ النظرة التجزيئية لمشكلات المسلمين بصفة عامة، وللمشكل التشريعي بصفة خاصة، ولكن الدكتور محمد كمال الدين إمام لم يكن من هؤلاء؛ فقد سار على درب المصلحين الكبار من قبله، الذين امتازوا بالنظرة الكلية إلى الأزمة المعقدة التي يعاني منها المسلمون، مثل مالك بن نبي الذي رأي أن مشكلة المسلمين ليست تربوية فقط، أو تشريعية فقط، أو سياسية فقط، بل هي مشكلة حضارته التي غابت عن الحضور والشهود، ومن ثم فإن علاج أزمة المسلم يكمن في حل مشكلة حضارته([4]).

فلم يقع د. إمام فيما وقع فيه غيره من قصر قضية تطبيق الشريعة الإسلامية على ما يتعلق بوضع المرأة، والعقوبات الحدية، والربا، كما أنه وقف في مواجهة من سعي إلى تجزئة الإسلام نفسه أو اعتباره مجرد شعار يزين بعض الدساتير العربية، مؤكدًا على أن معنى الإسلام دين الدولة أن تكون الحياة فيها "وفق الإسلام وبالإسلام"، مقررًا أن الإسلام نظام كلي شامل لا يقبل التبعيض، وأنه إذا كانت بعض الدساتير تصر على فهم الإسلام على هذا النحو، فهذا الإصرار لا يعبر عن حقيقة الإسلام، ولكن يدمغها بالتناقض لأنها تجزئ ما لا يقبل التجزئة، مؤكدًا أن رأيه هذا لا يأتي انسياقًا وراء عاطفة دينية، بل استنادًا إلى فهم علمي صحيح لحقيقة الإسلام([5]).

ثم عاد د. إمام وأكد على منظوره الحضاري لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية حين قرر أن المشاريع الحضارية القومية والغربية والمشاريع الأخرى التابعة لها التي جرى تجريبها في عالمنا الإسلامي قد أصابتنا بالفشل والإحباط، وجرعتنا المرارة والهزيمة، ولم تعد أمامنا إلا مرجعيتنا الإسلامية لتكون محور مشروع حضاري جديد تتجاوز به الأمة أزمتها ومحنتها، ومن ثم كان طبيعيًا أن يصبح الحديث عن الشريعة الإسلامية –نظامًا حاكمًا وتقنينا ملزمًا- هو مدخل ذلك المشروع الحضاري وممهداته([6]).

ولهذا فإن تحرك د. إمام لخدمة الشريعة الإسلامية كان هو الآخر تحركًا غير تقليدي، يتطابق مع فهمه الكلي لها وللواقع المحيط، فتوزعت جهوده على مدافعة كل ما يرسخ من بقاء الشريعة مجرد مصدر تاريخي من مصادر القانون، وعمل على إعادة الفاعلية لا لنصوص الشريعة وحدها، بل وإلى الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المنبثقة عن تلك النصوص، مثل نظام الوقف الإسلامي، حيث كانت له كتابات عدة تبحث في أسباب تعطيل الوقف وتعمل على تفعيله، غير غافل عن أن هذا التعطيل هو جزء من عملية "علمنة التشريع" التي تجري على قدم وساق منذ عشرات السنين، وأن هذه المعركة –حول الوقف- كانت تجسد -في مصر- "صراعًا بين الشريعة وخصومها"، حيث إن الأوقاف "ظلت تؤرق الحكام حتى قبل عصر التقنين، ومع ظهور فكرة الدولة الحديثة في مصر، نما اتجاه علماني في السياسة والتشريع، ظل يتحرك في العلن والخفاء من أجل إبعاد الشريعة عن المجتمع إن لم يكن في كل المجالات"([7]).

كما أنه فهم جيدًا أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق لم يتحقق فقط بإحلال النصوص القانونية الوضعية محل النصوص الشرعية، بل عبر تغيير الواقع نفسه وعلمنته، ولذلك قرر أن "تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني صياغة التراث الفقهي في مواد أو تقنينات، بل يعني أولًا احتكام الواقع إلى الشريعة وإخضاع كل المساحات التي تتحرك عليها القوانين المستوردة، والأنظمة المقلّدة للأحكام الشرعية، وليس ذلك فحسب بل لابد من تحريك التفاصيل والجزئيات في حياتنا الخلقية والعلمية– العامة والخاصة- لتصنع على عين الشريعة، لأن الإسلام منهج كلي لا يقبل التبعيض، وإن سمح المنهج التشريعي الإسلامي بالتدرج واتسمت قواعده العامة بالمرونة"([8]).

ونلمس هنا روح المقاومة الحضارية للدكتور محمد كمال الدين إمام وهو يدعو إلى تحريك واقعنا ليصنع على عين الشريعة، ولذلك فقد طبيعيًا أن ألجأ إلى كتاباته حين اكتشفت أن البعض قد زعم أن إقصاء الشريعة الإسلامية لم يجد مقاومة تذكر من المجتمع، بما يعنيه ذلك من رضاء المجتمع عن هذه الخطوة، فعثرت على ضالتي فعلا في أحد أبحاثه المهمة([9]) حيث وجدته يؤكد فيه على أن هذا الادعاء يفتقر إلى السند التاريخي "بل هو محض خيال"، ورأيته يستشهد باستشهادات عدة للدلالة على قوة المقاومة الفكرية والقانونية لهذا الإقصاء، فاستدل –على سبيل المثال- بما كتبه أفرام البستاني عند شرحه لقانون العقوبات الأهلي أحد القوانين التي فُرضت بديلا عن الشريعة والذي كان معاصرًا لبدء العمل به، من "أن هذا التشريع لقي معارضة شديدة لمخالفته للشريعة وعوائد البلاد، وذلك ثابت في المضابط ومحاضر مجلس النظار"([10]). وكذلك استدل د. إمام بما ورد في كتاب محمد رشيد رضا "المسلمون والقبط" من أن المسلمين في مصر "هاجوا" على الحكومة حين أرادت أن تجعل في المحكمة الشرعية العليا عضوين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية، فحملوا عليها في الجرائد واجتمع علماء الأزهر لأول مرة للإنكار عليها ذلك، بينما فضل الإمام محمد عبده مقاومة المشروع سرًا جهد طاقته، لأن الجهر بالمقاومة في هذا السياق "يضر ولا يفيد المطلوب"([11]).

وهذا الفهم الكلي الشامل والعميق للإسلام ولأسلوب إقصاء شريعته عن مرجعية التشريع- أدى بالدكتور إمام إلى أن يكون تحركه هو الآخر شاملا كذلك على النحو الذي ظهر من استعراض سيرته الذاتية، حيث توزعت جهوده في كل اتجاه يرى أنه يخدم رسالته في العمل على استعادة سيادة الشريعة الإسلامية من جديد.

- الرؤية التجديدية والمواءمة بين الأصالة والمعاصرة:

على الرغم من أن د. محمد كمال الدين إمام كان يرى أن الواقع نفسه يتغير في مصادمة روح الشريعة وأحكامها، إلا أنه لم يقف موقفًا جامدًا من ذلك، بل اتخذ موقفًا إيجابيًا يستهدف إلى استيعاب التشريع الإسلامي للتغييرات التي حدثت في واقع المسلمين فيما يسعه أن يستوعبه ويحتويه، ولذلك فلم يدخر جهدًا في الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي وفق أصوله، وفي إطار مقاصد الشريعة وقيمها ومبادئها وأحكامها، ومارس هو نفسه هذا التجديد، سواء في تأصيله لمقاصد الشريعة أو في كتاباته المختلفة التي لا تغيب عنها أبدًا روح التجديد، مؤمنًا بأن: "التجديد هو سنة الحياة، فكما أن كل شيء يتجدد فكذلك أيضًا الأحكام التي تضبط هذا المتغير تتجدد"([12]).

ويتميز د. إمام فيما يخص الدعوة إلى التجديد بأنه كان دائمًا "يستهدف التغيير من خلال الثبات" على حد وصف المستشار طارق البشري([13])؛ فقد كان يرتكز على المنهج الذي اعتمده كبار الأصوليين في فقه التجديد وإطاره وأدواته، فلم ينجرف أبدًا إلى الوقوع في فخ التبديد كما وقع كثيرون ممن يدعون للتجديد أو يزعمونه، فها هو يؤكد على "مسلمتين" أساسيتين ينبغي أن ينطلق منهما أي حديث عن التجديد، أولهما: أن الإسلام عقيدة وشريعة، وعبادة ومعاملة، فلا يمكن أبدًا فصل المعاملات عن الدين، وثانيهما: أن التجديد لا يعني عزل النصوص عن ولايتها الشرعية ولا تنصيب العقل وصيًا عليها، بل ينبغي تحديد مهمة العقل في استعادة الفهم الصائب لتلك النصوص من خلال الإدراك الصحيح للغة النص ومصدره ومقاصده([14]).

ثم يفند د. إمام أفهام المبددين الخاطئة للمقولات التي يستندون إليها في المطالبة بالتجديد المبدد، مثل مقولة "تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن والأشخاص" حيث يوضح أن المقصود هنا ليس الحكم بمعناه الأصولي "أي خطاب الله للمكلفين" وهو منزه عن التغيير، بل بالمعنى الفقهي له وهو الذي يتغير([15]).

كما أنه وضع حدًا آخر يفصل بين التجديد والتبديد، يتمثل في التمييز بين الاجتهاد والتجديد، فالأول ميدانه الأحكام الشرعية، وفارسه هو الفقيه المتمكن من العلم الشرعي المتصف بالعدالة الأخلاقية، والثاني لا يكون إلا في النظم، وعالم الوقائع ميدانه الفسيح، ومنهاجيته محورها الخبرة والتجريب، وأهله هم أهل الاختصاص في كل فرع من العلوم الطبيعية والاجتماعية([16]).

وهذه النظرة الأصولية التجديدية لم تغب أبدًا عن المدرسة الحضارية التي ينتمي إليها د. إمام، فهم وإن كانوا يتمسكون بالأصول والثوابت، فإنهم يتسمون بالمرونة الكاملة فيما يخص المتغيرات والمستجدات، ويدعون إلى التعامل الإيجابي معها بحيث يجري استيعابها وتقديرها في الوقت ذاته، بما يدرأ عن الناس المفاسد ويحقق مصالحهم وفق ما يقره الشرع ويرضاه الشارع الحكيم عز وجل، ومن ثم فلم يقعوا في حيرة تجاه المواءمة بين الأصالة المعاصرة، ولم يرونها ثنائية صراعية تستلزم معركة صفرية، بل رأونها تحديًا يمكن الانتصار فيه بالجمع بينهما –وفق ما تسعه الشريعة الإسلامية- بما يحقق مصالح الأنام ويدفع عنهم الآثام، وهو مقصد الشرع مما افترضه من مبادئ وقيم وأحكام!

تميز أ. د. محمد كمال الدين إمام بموسوعيته، أي بإنتاجه الموسوعي، حيث استطاع أن يترك لنا موسوعة "الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية (كتب- رسائل- أبحاث)" والذي صدر في عشرة أجزاء من القطع الكبير، وقد كان هو نفسه صاحب فكرة "صناعة" هذا الدليل، حيث قدمها في الاجتماع التأسيسي لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية [عام 2005م]، فتمت الموافقة عليها بالإجماع، وكلف المجتمعون د. إمام بإعداد الدليل الإرشادي، حيث التزم بالموعد الذي قدره لهم لإنجازه([17]).

وقد اشتمل هذا الدليل على رصد التراكم المعرفي حول المقاصد الشرعية، "منذ تنزل النص القرآني على رسلنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا"([18])، وصدر في عشرة أجزاء (ترجمت إلى عدة لغات)، نُشر الجزء الأول منها عام 2007م، بينما نُشر الجزء العاشر والأخير سنة 2014م، ليشكل بذلك أضخم عمل موسوعي يضم عناوين وخلاصات للكتب والأطروحات العلمية والأبحاث المتعلقة بالمقاصد الشرعية، فضلًا عن معجم منهج أعلام المقاصد، ومعجم قواعد المقاصد، ومعجم مصطلحات المقاصد، إضافة إلى مجلد خاص لفهارس الدليل الإرشادي ومعاجمه([19]).

والمطلع على هذه الموسوعة يدرك على الفور مدى حب د. إمام لهذا المشروع الرائد وتفانيه وإخلاصه في إنتاجه، فالكتب هي الأخرى قد تفصح عن روح كاتبها ومشاعره، وتسفر عن مكنون نفسه، وتكشف نيته، وهذا العمل لم يكن ليتم لولا قناعة صاحبه به وبضرورته، وبإسهامه في تحقيق رسالة الصانع له الهادفة دومًا للتمكين للإسلام ولشريعته.

وأذكر في هذا المقام أن أستاذنا د. جمال الدين عطية –وقد كان أحد مؤسسي مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية وضمن المجتمعين الذين اعتمدوا الفكرة- ذكر لي مرة أن من أكثر من رآهم في حياته دأبًا وإخلاصًا في عمله، د. محمد كمال إمام، وأنه جسده كاد أن يختفي من كثرة العمل (ويشير هنا إلى نحافة د. إمام، والذي كان يصف نفسه دومًا أنه من أصحاب "وزن الريشة")!

والواقع أن من عرف د. إمام جيدًا سيدرك أنه لو توافرت له الإمكانيات المادية من قديم، لأبدع الكثير من الموسوعات بالإضافة إلى الدليل الإرشادي المذكور، خاصة وأن عقله نفسه يمكن وصفه بالموسوعي، فيكفي أن يُطرح أي موضوع أمامه يخص الشريعة الإسلامية، فإذا به يذكر الكثير من الاقتباسات مما كتب فيه قديمًا، ويطوف بين روضات كتابات الفقهاء القدامى والمحدثين، وكأنه يفتح تلك الكتب في وقت واحد ويقرأ منها([20])!

على الرغم من أن أستاذنا الدكتور محمد كمال الدين إمام كان مدركًا أن تغييب الشريعة الإسلامية كان جزءًا من معركة حضارية، وأنه بمثابة جندي يخدم الشريعة في تلك المعركة إلا أن ذلك لم يجُرّه إلى معارك شخصية جانبية مع المخالفين ممن يؤمنون بأن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة للتطبيق في هذا العصر وأن الأَولى هو الأخذ عن الغرب وشرائعه لنتقدم كما تقدموا!

ولعل السبب الرئيس في ذلك أن د. إمام اختار السبيل العلمي لمقاومة هذا التحدي الحضاري بديلا عن الطريق السياسي، والذي يؤدي غالبًا إلى الدخول في صراعات لا تنتهي، وهو الأمر الذي لاحظه –بحق- المستشار طارق البشري (حمه الله)، حين خلص إلى أن صبغ الحركات السياسية موضوع استعادة تطبيق الشريعة الإسلامية بالصبغة السياسية قد أدى إلى نقل موضوع المرجعية التشريعية برمته من مجال المتخصصين في الفقه القادرين على الجدل البناء المؤدي إلى الإثراء الفكري إلى مجالات الصراعات الفكرية العامة، شارحًا ذلك بأن المشتغلين بالفكر السياسي والاجتماعي أو بالفكر الفلسفي، تشغلهم العموميات الفكرية وتصرفهم عن تفهم كيفيات المعالجات الفنية المتخصصة لهذا المجال الفقهي المتخصص، على عكس رجال الفقه والقانون في مجالي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ لأن كلا من الفريقين يعرف أصالة الفقه الإسلامي وصياغاته الفنية والبالغة أعلى مستويات الدقة، وكل منهما يعرف ويعترف بالحد الأدنى من الأسس التي تقوم عليها وجهة النظر المقابلة، وكل منهما مدرك الوسائل الفنية والمناهج التطبيقية التي تمكن من الملاءمة بين عناصر الثبات والتغير، ولذلك كان الحوار فيما بينهما أهدأ وأوغل في التفاصيل ودقائق المسائل، وأكثر قدرة على الوصول إلى الحلول، من ذلك الصخب العجيب الذي يجري التعامل به بين رجال الفكر السياسي والفلسفي([21]).

ويبدو أن هذا الأمر كان قد أدركه بالفعل د. محمد كمال الدين إمام، فلم يعرف عنه أبدًا أنه انضم إلى حركة سياسية ما، أيًا كان توجهها، وسواء كانت في الحكم أم في المعارضة، وظل مستقلًا منهمكًا في القيام بدوره العلمي في سبيل التمكين للشريعة الإسلامية، دون أن يدخل في صدامات حادة، مع أحد، فقد حسم أمره واختار العمل بديلًا عن السجال والجدل.

وقد ترتب على ذلك أن شخصية د. إمام كانت جاذبة حتى للمخالفين في التوجه، فكان مطلوبًا للتعاون على المتفق عليه، ويعذر غيره ويعذرونه في المختلف فيه، ولهذا فقد استعانوا به كبيرًا للخبراء في مكتبة الإسكندرية، كما استعانوا به عضوًا في لجان الإصلاح التشريعي التابعة للدولة المصرية، وعُين مستشار قانونيًا للأزهر الشريف، كما استعانت به الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة، مختلفة التبعية والتوجهات، وشارك في العديد من مؤتمرات حوارات الأديان، وغير ذلك من المهام الكاشفة عن طبيعة د. إمام التي تجمع بين الفرقاء، فكانت بالفعل شخصيته حضارية جامعة وقلبه يتسع للجميع متمثلا في ذلك المشروع الحضاري الإسلامي الجامع.

والحقيقة أن هذه سمة عامة في الكثير من أعلام الفكر الحضاري، وخاصة في الجانب الفكري التشريعي منه، فقد كانت شخصيات مثل: د. أحمد كمال أبو المجد ود. جمال الدين عطية والمستشار طارق البشري رحمهم الله تعالى، ود. محمد سليم العوا –حفظه الله-، شخصيات جامعة يحترمها المثقفون من كل الاتجاهات، حتى من المخالفين، بل والمناوئين لهم في الفكر، وتفسيري لذلك هو السمات الأخلاقية الهائلة التي امتاز بها جميع من ذكرت، والتي حان وقت الإشارة إليها بالنسبة للدكتور محمد كمال الدين إمام.

سألت أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد يومًا متعجبًا، فقلت له: إنني ألمس احترامًا لشخصك من كل من أذكر اسم حضرتك عنده، حتى المخالفين للتوجه الإسلامي، فما تفسير حضرتك لذلك؟

فأجاب بأن تفسيره لذلك هو: الصدق؛ أن تصدق مع الجميع وتكون صريحًا، وهم في البداية سيغضبون من صراحتك ثم سيثقون فيك فيما بعد ويحترمونك حتى لو اختلفوا معك، حين يلمسون صدقك وشفافيتك، فضلا عن سلامة نيتك!

وأشهد أن أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام كان مثل د. أحمد كمال أبو المجد في هذا، فقد كان الجميع يحترمه ويجله، وأذكر أن المرة الأولى التي رأيته فيها رحمه الله، حين شارك في حلقة نقاشية نظمها "مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي" في شهر فبراير عام 1999م، وذلك لمناقشة كتاب "نحو فقه جديد" للأستاذ جمال البنا (رحمه الله)، وكان من ضمن الحضور في الحلقة أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد (رحمه الله)، ولفيف من أساتذة جامعة الأزهر، ولكن د. إمام أدهشني بأسلوب يجمع بين العمق والتواضع والرقة وعفة اللفظ، فلم تصدر منه أي عبارة فيها تجاوز يذكر في حق الأستاذ جمال البنا رغم اختلافه الشديد مع الكثير من أطروحاته في هذا الكتاب([22]).

ثم رأيته فيما بعد في الكثير من الندوات ومناقشات رسائل الدكتوراة في كلية دار العلوم وكليات الحقوق، ورأيت كيف كان رفيقًا بالطلاب وبمحاوريه، وكان من حسن حظي أن استدعاه المركز العالمي للوسطية في دولة الكويت –الذي كنت أعمل فيه باحثًا في الدراسات الإسلامية حينها- لمدارسة إنشاء موسوعة عن "الوسطية"، فاقتربت منه ورأيته إنسانًا مستغرقًا في عالمه الخاص، مخلصًا لرسالته، وفيًا لمهمته، يجمع بين الصرامة العلمية ولين الجانب، وعزة نفسه التي لا تمنعه من أن يتواضع لك كأنه تلميذك وهو أستاذ أساتذتك في الحقيقة!

وأذكر أنه حين رشحت اسمه للدكتور أحمد كمال أبو المجد (المشرف على رسالتي)، ليكون عضوًا في لجنة المناقشة، وكنت أريد حينها أن يكون المناقش رفيقًا ومهذبًا ومستقيم علميًا، فيركز على أساسيات البحث لا على قشوره، كما يفعل كثير من المناقشين حاليًا للأسف الشديد، وقد وافق د. أبو المجد على اقتراحي على الفور بعد أن أثنى على د. إمام كثيرًا، وكان حضوره كما كان متوقعًا منه، فانسابت أفكاره التي يستفيد منها الطالب والحضور ويقدرها زملاؤه، كل ذلك دون أن يقع قط في التحقير من مجهود الطالب، أو أن يقدح في شخصه، وهذه هي سمات العالم المتمكن مثله.

ولهذه السمات وغيرها استحق أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام أن يصفه الإمام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر) بأنه: "لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وترك إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي، وقد فقدنا بموته علمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، وستظل كتبه ومؤلفاته -وبخاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية- مقصدًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم"([23]).

وختامًا،

فإن هذه الورقة تعتبر مجرد إطلالة مبدئية على شخصية وسمات هذا العالم المبدع، الذي نشهد أنه كان من الصادقين في حب الشريعة الإسلامية، والحقيقة أن شخصيته ونتاجه العلمي يستحقان أن يكونا موضوعًا للعديد من أطروحات الدكتوراه والماجستير، كما يستحق نتاجه العلمي أن يرصد ويجمع بحيث تنشر جميعًا في إصدار واحد، باعتباره من كبار رجال الفقه المقارن الذين أخلصوا في طلب الإصلاح ما استطاعوا، وخلفوا علمًا نافعًا نرجو أن تستفيد منه الأجيال وتسعى إلى تحقيق الهدف منه، وهو أن يحيا الناس "وفق الإسلام وبالإسلام" على حد قوله رحمه الله.

رحم الله أستاذنا الدكتور محمد كمال الدين إمام وسائر أساتذتنا الكرام، وجزاهم جميعًا عنا خير الجزاء.

لتحميل ملف الدراسة

____________________

* نشرت هذه الدراسة بمجلة المسلم المعاصر، العدد (168) السنة الثالثة والأربعون، مارس 2021.

** باحث مصري مهتم بدراسة الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في الدساتير والقوانين المعاصرة، حاصل على الدكتوراة في القانون العام والشريعة الإسلامية.

([1]) استقيت هذا التعريف من السيرة الذاتية المختصرة للدكتور محمد كمال إمام، التي أرسله إلي –مشكورًا- نجله المستشار إمام، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وكذلك من الحلقة المسجلة مع الدكتور رحمه الله تحت عنوان: "سيرة عقل"، الجزء الأول، والمتوفرة على صفحة قناة "السلام عليك أيها النبي"، على اليوتيوب، على هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=q7-Zwu0N43g.

([2]) تعمدت الاحتفاظ بالترتيب الذي اعتمده أ. د. محمد كمال الدين إمام نفسه في سيرته الذاتية، والذي قد يكون بحسب الأهمية من وجهة نظره.

([3]) روى هذه الواقعة أ. د. محمد كمال الدين إمام بنفسه، في كتابه: هموم المثقفين في العالم الإسلامي، القاهرة: دار الهداية، 1406هـ/1986م، ص10.

([4]) تنظر كتابات مالك بن نبي العديدة حول هذا الأمر، لاسيما كتبه: "شروط النهضة"، و "وجهة العالم الإسلامي"، و"مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي"، و"ميلاد مجتمع".

([5]) ينظر كتابه: هموم المثقفين في العالم الإٍسلامي، مرجع سابق، ص12 (بتصرف).

([6]) ينظر: الخلفية الفكرية والتشريعية والاجتماعية لاستبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية، أ. د. محمد كمال الدين إمام، مجلة المسلم المعاصر، السنة 15، العدد 58، منشور على موقع المجلة على الرابط الآتي:

https://almuslimalmuaser.org.

([7]) الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيل، بحث منشور ضمن أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت تحت عنوان: "نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي"، 2001م، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، سبتمبر 2010م، ص185، 197، 199.

([8]) الخلفية الفكرية والتشريعية والاجتماعية لاستبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية، مرجع سابق؛ وينظر -في المعنى نفسه- بحثه المعنون: "مآلات تطبيق منهج تحقيق المناط في تأجيل بعض الأحكام أو تعليقها، مجلة المسلم المعاصر، السنة 37، العدد 148، رجب 1434هـ، يونيو 2013م، ص109- 123.

([9]) وهو بحثه المعنون: الخلفية الفكرية والتشريعية والاجتماعية لاستبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية، مرجع سابق.

([10]) راجع: أفرام البستاني، شرح قانون العقوبات المصري، ج1، ص8، 1894م (نقلا عن: أ. د. محمد كمال الدين إمام، الخلفية..).

([11]) محمد رشيد رضا، المسلمون والقبط، القاهرة، 1329 هـ، ص27 (نقلًا عن أ. د. محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق).

([12]) جزء من حواره مع جريدة "الدستور" المصرية، منشور بتاريخ 5 مارس 2019م على الموقع الإلكتروني للجريدة على هذا الرابط:

https://www.dostor.org/2541749.

([13]) ينظر تعقيبه رحمه الله على كلمة أ. د. محمد كمال الدين إمام، في سمنار: التدرج في تطبيق الشريعة، والذي نظمه كلا من: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، ومجلة المسلم المعاصر، ونشر في العدد 143 من المجلة، (يمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني لمجلة المسلم المعاصر: https://almuslimalmuaser.org/).

([14]) ينظر: في التجديد والاجتهاد- مفاهيم وآليات (ورقة مبدئية ونقاط للتفكير)، أ. د. محمد كمال الدين إمام، ورقة بحثية يمكن تنزيل نسخة منها عبر هذا الرابط: http://www.roudabooks.com/book/39220، ص1.

([15]) ينظر: في التجديد والاجتهاد..، المرجع نفسه، ص2.

([16]) ينظر: المرجع نفسه، ص4-5.

([17]) ينظر: تقديم د. أحمد زكي يماني لكتاب: الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية (كتب- رسائل- أبحاث)، صنعه وقدم له: أ. د. محمد كمال الدين إمام، ويبلدون- لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ومركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، 2007م، ص5.

([18]) ينظر: المرجع نفسه، ص7.

([19]) ينظر: مقدمة أ. د. محمد كمال الدين إمام للمجلد السادس من الدليل الإرشادي، بدون تاريخ نشر، ص7.

([20]) ينظر في المعنى نفسه: كمال الدين إمام.. وداعًا، د. ناجح إبراهيم، مقال منشور جريدة "الشروق" المصرية، بتاريخ: 16 أكتوبر 2020م.

([21]) ينظر: السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلامية، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1432هـ - سبتمبر 2011م، ص10، 67-69.

([22]) عاد بعد ذلك أ. د. محمد كمال الدين إمام وناظر أ. جمال البنا -بالكيفية نفسها- على مدى ثلاثين حلقة في برنامج "دنيا ودين" الذي قدمه د. عمار علي حسن، وأذاعته قناة "دريم" المصرية بدءًا من: 20 يوليو 2011م، (يمكن الاطلاع عليه عبر صفحة القناة على اليوتيوب، على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2715111222061112&id=100006867823696).

([23]) جزء من نعي الإمام الأكبر أحمد الطيب –شيخ الأزهر- للدكتور محمد كمال الدين إمام، والذي نشرته صفحة الأزهر الشريف بتاريخ 8 أكتوبر 20120م.